عندما ملأت سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم الدُنيا وشغلت الناس كانت تُتعب فعليًا من بعدها ليس من حيث الفنّ والنجومية والطرب فقط وإنما من حيث قدرة أي شخص على تناولها في سيرة تُخالف عقود التألق التي قدّمتها للأجيال أيقونةً لا تُمسّ ولا تُنتقد.

من هنا ربما اختارت المخرجة المصرية الكبيرة إنعام عبد الحميد في رمضان من عام ٢٠٠٠ أن تسلك أسهل الدروب مع النجمة صابرين فكان مسلسل أم كلثوم عملا أقرب إلى سيرة ذاتية وتأريخ تكريمي بعيد عن أي معالجة جريئة تروي ظمأ جيل كامل انتظر من المسلسل آنذاك أن يسبر أغوار خفايا كوكب الشرق بعيدا عن خشبة المسرح والأثير والسينما.

ذهب كثير من النقّاد المصريين والعرب في تلك المرحلة إلى القول بأن مسلسل أم كلثوم برمّته “طُلب على عجل” في محاولة لترميم سردية أخرى عن حياتها أدتها الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد من خلال فيلم تم إفشاله بالحملات والهجمات بسبب استعراضه لجانب من طباع أم كلثوم القاسية في عالم المنافسة.

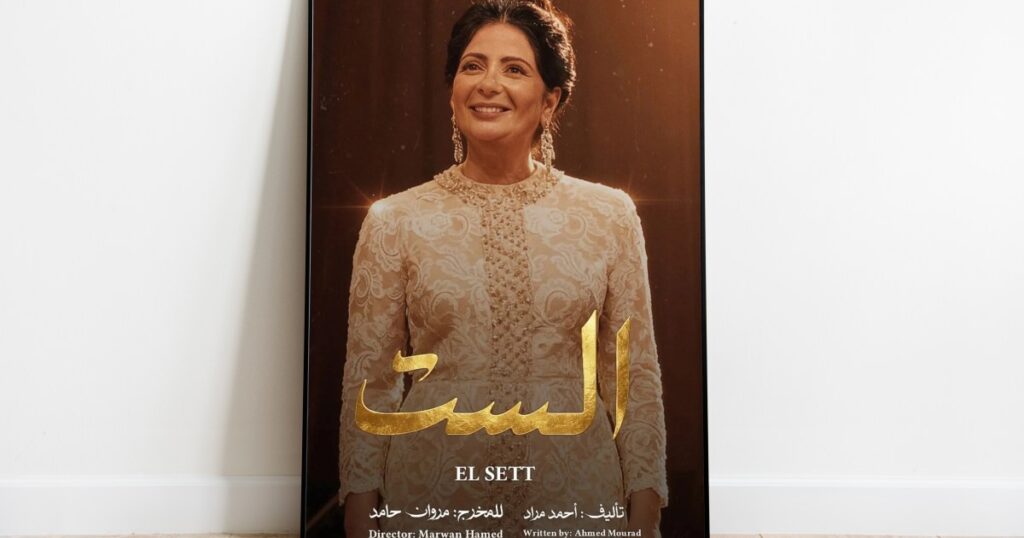

موجتان اختارت النجمة المصرية منى زكي تجنبهما بالكامل مُقدمةً من خلال فيلم “الست” الذي بدأ عرضه في صالات السينما العربية سردية من النوع الصادم والمثير للدهشة في آن معا، بحيث تتجاوز جرأة الطرح الذاكرة والوجدان حيال نجومية زمنها ونجومية خمسين سنة ما بعد رحيلها بقيت خلالها أم كلثوم الصوت الذي لا بدّ من مروره على مسامع الجيل مهما كان رأيه أو ذوقه.

تتوالى مشاهد الفيلم ومعها الإسقاطات الزمنية لأم كلثوم ما بين انطلاقتها ونجوميتها دون ترتيب وبوَقع مستفزّ يدفع بالمشاهد إلى ترجيح فرضية المؤامرة التي تقول بأن جهة ما قررت بعد خمسين عاما على رحيل أم كلثوم طمس التاريخ أو تمزيق صفحة بصماتها من سجل الذاكرة. فالفيلم يتبنى ومنذ لحظاته الأولى “تكتيك نزع القداسة” مُخرجًا أسوء ما في “سيدة الزمن الجميل”: الطباع الفجّة حتى مع والدها داعمها الأكبر، المادية وعشق المال، حب السيطرة والتسلط وحتى الغدر والابتزاز حماية لمصالحها.

بدت أم كلثوم في فيلم “الست” مريضة اهتمام، وأسيرة عقد نفسية ومجتمعية بالغة التعقيد لسبب واحد يسبق كل العوامل الأخرى المؤثرة وهو أنها “شيء عظيم أُعطيَ للبشرية” ومُقابله ثمن كبير على كل من عرفها وعايشها أو مر من أمامها تسديده حبا واهتماما وإعجابا، المهمّ عدم غياب اسمها عن الاهتمامات “اللحظية” للمصريين وكل العرب في تلك المرحلة.

تمر السياسة في فيلم “الست” ليس لإغداق هالة القوة على أم كلثوم، بل لكشف هشاشتها وغياب أدنى درجات الذكاء الاجتماعي لديها حيث كلّفها ترددها في التعاطي مع أبرز المحطات السياسية بانهيار نفسي واكتئاب شديدين جعلها تشكك بثقتها بنفسها فأحرقت صورا واسطوانات ودفاتر مذكرات وكأنّ زمن الزعيم المصري جمال عبد الناصر أنقذها من نهاية فنية مُعتمة وصامتة.

ثمّة في الفيلم من قرر أيضا محاولة ضرب مشهدية الأناقة والوقار التي رافقت مسيرة أم كلثوم، فما لم تتجرأ فردوس بعد الحميد وصابرين على فعله، فعلته منى زكي التي قدمت نسخة مدخّنة لكوكب الشرق ومهملة لشكلها إلى حدود محزنة في أزمان الابتعاد والاكتئاب والانكفاء الإرادي والعقابي لجمهور قَبِل جدولة مختلفة للراديو المصري مرر فيها أغنيات سواها قبل أغنياتها.

الدهشة مكوّن أساسي ودائم في تفاصيل الفيلم، حيث كان لبعض المعالجات بُعدها الصادم على المشاهدين الذين عرفوا للمرة الأولى ربّما أن الملحن محمد القصبجي حاول إطلاق النار على ملحن تقدم لخطبة أم كلثوم لشدّة غيرته أو خشيته من إقناعها باعتزال الفن إلى جانب العديد من المشاهد واللقطات التي أظهرت حنق أم كلثوم على كل من يتجرأ على منافستها مع ملاحظة هامة تُسجل بغياب أي حضور لوالدة أم كلثوم في زمن النجومية وغياب لأي مشهد تمثيلي يوثق وفاتها عبر الاكتفاء بصور ولقطات أرشيفية حقيقية من جنازتها على عكس ما ذهب إليه المسلسل من بطولة صابرين شتاء العام 2000 الذي نال فيه مشهد وفاة أم كلثوم الكثير من مشاعر وانطباعات التأثر إلى جانب إظهار مدى قوة حضور والدتها ودعمها لها في زمن النجومية.

ذكاء الفيلم من الناحية الإخراجية يدعو المشاهدين تلقائيا إلى صرف النظر عن مدى تشابه منى زكي مع أم كلثوم رغم أن بعض المشاهد والالتفاتات لمنى زكي في مرحلة وضع “الست” للنظارات السوداء كانت قريبة ومتشابهة إلى حدود كبيرة. فالأولوية الإخراجية كانت للوقع السريع غير الممل رغم تخطي الفيلم للساعتين والنصف من الوقت وكذلك للتركيز على اللحظات التي صنعت أم كلثوم بالنسخة التي شاهدناها بدل استهلاك الإبهار لمجرد إحاطة السيرة، فيما يمكن وصف الموسيقى التصويرية والمؤثرات المستخدمة بأنها تجسد زحمة وسرعة الأفكار في وجدان أم كلثوم كلما تقدّمت في مسيرتها وفي ذلك ربما رسالة رمزية أكثر منها تقنية.

ما شاهدناه في فيلم “الست” ليس حقيقة مُلزِمة ولا وثيقة إدانة، بل سردية سينمائية يحق لها أن ترى النور مهما كان موقفنا منها، لأن الفنّ حين يكتفي بإعادة تدوير الرضا العام يفقد مبرر وجوده. الجدل الذي أثاره الفيلم لا يجب أن يُقرأ كمساس بذاكرة جمعية بقدر ما هو اختبار لشجاعتنا في قبول الروايات غير المريحة، تلك التي لا تطلب التصفيق ولا تسعى إلى الطمأنينة، بل تضع المُشاهد أمام سؤال أخلاقي وجمالي واحد: هل نريد الفن كما نحبّه أم كما يراه صانعوه؟

ذكاء الفيلم لا يكمن فقط في جرأته، بل في كونه يرفض عمدا صناعة معسكرين .. مؤيدين يدافعون عن “هدم الأصنام” ورافضين يتهمون العمل بالإساءة والتشويه. فيلم “الست» لا يدعونا للاصطفاف، بل يتركنا معلقين في منطقة رمادية نادرة في السينما العربية، منطقة تُسائل ولا تُلقّن، وتعرض ولا تُطالب بالتصديق، هو فيلم يعرف أن الذاكرة أقوى من أن تُمحى بفيلم، وأذكى من أن تُحاصر بسردية واحدة.

المهم في العمل أنه يعلن من حيث يدري أو لا يدري، نهاية زمن المتاجرة بالقداسة كضمانة للنجاح، فالهالات لم تعد وحدها قادرة على حماية الأعمال الفنية أو رفعها، ولم يعد الجمهور مستعدًا لاستهلاك سير مُعلّبة ومُعقّمة. يقول فيلم “الست” إن القداسة، حين تتحول إلى سوق، تُفرغ الفن من معناه، بينما الموضوعية – مهما كانت موجعة – تمنحه عمرًا أطول من التصفيق اللحظي.

ربما تكون قيمة فيلم “الست” الحقيقية في ما تفتحه لا في ما تقوله، وفي الباب الذي تكسره لا في الطريق الذي ترسمه. هو عمل يُشجّع، عن قصد أو نتيجة، على معالجات أكثر جرأة ونضجًا في مقاربة الرموز، بعيدًا عن إعادة تشكيل مرويات جامدة استُهلكت حتى التقديس.

فالفن الذي لا يخاطر، لا يضيف، والذي يخشى المسلّمات، محكوم بالبقاء في الماضي، بينما ما شاهدناه هنا يؤكد أن الزمن تغيّر، وأن القداسة لم تعد سوقًا، بل سؤالاً مفتوحًا.